ABOUT

"老い"と戦う鍵、オートファジー ── 加齢性疾患という社会課題に挑む細胞の力

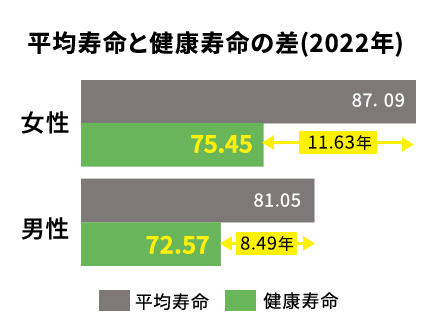

加齢にともなって誰にでも起こる身体の変化。しかし、その裏には認知症や心臓病、糖尿病といった"加齢性疾患"という深刻なリスクが潜んでいます。しかもこれらの疾患は、私たち一人ひとりの生活を脅かすだけでなく、社会全体の医療・介護システムにも大きな影響を及ぼしています。

そんななか、最近の研究で、全身の細胞が本来持つ仕組みである「オートファジー」には、老化の進行を抑え、複数の加齢性疾患の予防につながる可能性を持っていることが分かってきており、「老いはコントロールできる」という新たな視点を私たちに投げかけています。